当我们提到稻田,脑海中往往浮现出生机勃勃,满载丰收的画面。我们可能会想起辛弃疾的“稻花香里说丰年,听取蛙声一片。”亦或许想起袁隆平先生培育出的杂交水稻,还可能想到米线,年糕等等美食。我国作为水稻生产和消费大国,稻田以占全国约四分之一的耕地面积生产了全国70%的口粮,是我国60%人口的主食来源,在保障国家粮食安全方面可谓是立下了汗马功劳,此外,稻田也带动了稻谷加工、运输、销售等产业的发展,对地区的经济发展也起到了关键作用。然而,鲜为人知的是,稻田和温室气体有着千丝万缕的联系,这或许有些令人费解,和印象中的温室气体排放“大哥”工厂,汽车相比,稻田的角色显得似乎有些无足轻重,但事实却可能让我们大跌眼镜。今天,让我们来拨开稻穗,深入稻田里一探究竟。

一、追根溯源:稻田的温室气体从何而来?

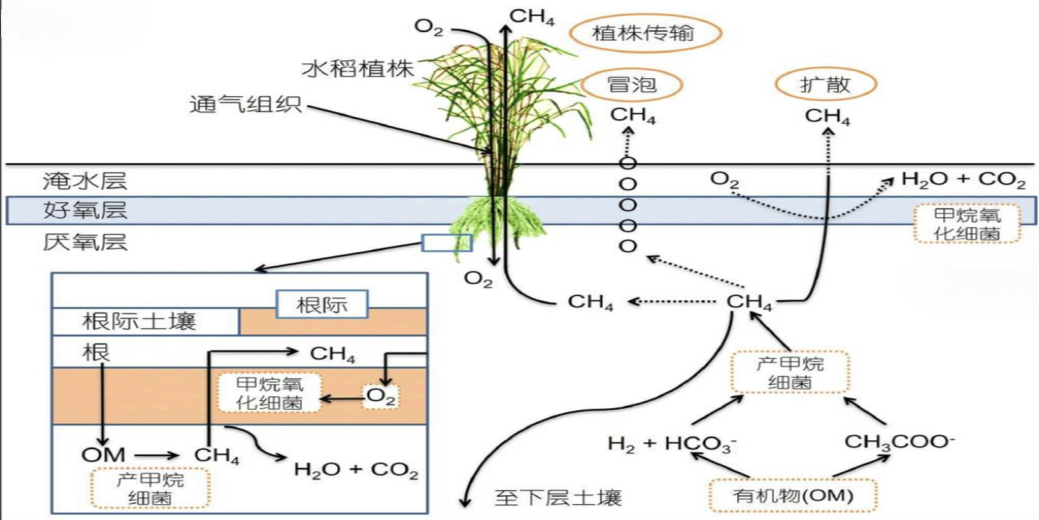

稻田中排放的温室气体主要有三大“主角”——甲烷,氧化亚氮和二氧化碳。其中甲烷作为绝对主力,对气候的影响不容小觑。与我们所熟知的二氧化碳相比,甲烷是比它强20多倍的温室气体,而稻田每年都会产生大量的甲烷。甲烷的产生并非来自水稻自身,而是来自被水淹没的土壤。稻田里长期淹水、缺氧的环境对于土壤中的有机物来说简直是天然温床,腐烂的秸秆、根系、微生物等等在这种舒适的环境下便会经过一系列复杂的发酵过程从而产生大量的甲烷气体。这些气体会形成微小的气泡,迫不及待地通过水稻的中空茎秆——这一天然的“高速公路”持续不断地排放到大气中。我们可以将稻田想象为巨大的沼气池,不断冒泡的气体就是甲烷。

另一位重量级选手则是名不经传的氧化亚氮,虽然在日常生活中不经常被人们提及,但它的温室气体效应能力却是二氧化碳的近300倍!这种威力惊人的破坏力使人们近年来一直绞尽脑汁地想要消除它。与甲烷不同,氧化亚氮的产生主要来自于农民为了增产而施用的氮肥。当施肥过量或者时机不当时,这些氮肥会在土壤中经过硝化与反硝化作用从而转化形成氧化亚氮。

至于我们耳熟能详的二氧化碳,它在稻田里的产生主要有两种途径:一是水稻田系统本身的生物呼吸,二是水稻生产过程中附带的化石能源消耗,比如化石燃料的燃烧。这里有一个形象的比喻:如果将甲烷看作稻田在“憋气”(即缺氧)时的产物,那么二氧化碳就是稻田每时每刻都在进行的“呼吸”。

稻田甲烷产生、氧化、排放过程(图片来源|科学通报)

二、现状与挑战:触目惊心的数据

单凭上面的产生原理,大家可能还没有意识到情况的严峻,那么下面我们将用具体的数据来告诉大家正面临着什么样的挑战。

从全球视角来看,农业排放的温室气体约占全球人为温室气体排放的10-12%。其中,仅是稻田的甲烷排放量,就已经占了全球人为甲烷排放量的约10%。这个比例可能会让大家掉以轻心,但其实这相当于全球所有航运和航空排放总和,这是一个我们不容忽视的的数字。

我国作为世界水稻生产大国之一,要实现“碳达峰、碳中和”的宏伟目标,也必须重视稻田的温室气体排放问题,而我国也为此一直在不懈努力。

治理之道:如何给稻田“降温”?

好消息是目前我们已经探索出了一系列的减排妙招,它们可以更精细,科学地来治理稻田。

第一种减少甲烷排放最有效的方法是水分管理,传统农业做法是长期深水灌溉,如前文所说,这为甲烷的产生提供了良好的厌氧环境。新的科学做法是交替干湿灌溉,即在稻田需要水的时候灌溉,不需要水的时候让其自然落干。这种方法经实践证明,不仅可以减少甲烷排放,而且还可以节约30%的灌溉用水,甚至可以提高水稻的抗倒伏能力,可谓一举多得。

第二种做法是精准施肥,根据土壤的土质报告和水稻的实际生长情况来定量施肥,避免一昧地盲目乱施肥。同时对于有机肥的处理也要讲究方式方法,可以将秸秆、粪便等有机肥在播种前提前翻撒在土里,让它们在有氧条件下充分分解,这样就可以大幅降低淹水后它们产生甲烷的几率。

当然,我们还可以从水稻品种入手,选育“低碳”水稻品种,目前科学家正在积极探索和培育根系通气组织不发达、光合效率高的水稻品种,这种对症下药,从水稻自身的“基因”入手的方法也有不错的成效,例如上海试点通过种植“沪旱香软61”这类节水抗旱稻,并采用“水种旱管”模式,甲烷减排效果优秀。

上海节水抗旱稻田(图片来源|农业科学杂志)

未来展望与我们的角色

从长远来看,科技水平的迅速发展无疑会使我们的稻田治理水平蒸蒸日上。通过卫星遥感、田间传感器和大数据监测分析甚至ai等等,我们可以实现对每一块稻田的含水量、施肥情况进行实时监控与管理,实现“智慧农业”的目标。

作为世界的一员,当我们了解到一碗米饭背后居然可以牵扯到全球气候时,也可以试着改变,做一些力所能及的事情。比如在消费时主动选择来自生态农场,或者环境友好的绿色农产品,当然,最直接朴实的行动莫过于珍惜粮食,牢记“粒粒皆辛苦”,每一刻被浪费的米粒都意味着其背后生产过程中所付出的资源付诸东流。

稻田作为中华文化重要的承载体和传播体,不仅是中华文明的缔造者之一,更关乎着最基本的民计民生。当这个古老的生态系统今天站在了新世纪的十字路口时,它提醒我们,人与自然的互动影响着这个星球上所有生物的命运。通过科学,我们终会使这片田野不再为温室气体所困扰,让稻香继续飘散在绿色美好的世界里。

沈阳沈北新区稻梦空间(图片来源|央视网)